品質不正を未然防止!不正のトライアングル理論に基づく効果的な対策

企業にとって品質管理は重要な課題です。品質不正を防ぐには、システムを活用した管理体制の強化が重要になります。特に「不正のトライアングル理論」に基づき、不正の要因である「機会」「動機」「正当化」を排除する対策が効果的です。

本記事では、品質不正の原因と影響を分析し、改善のためのソリューションとして株式会社SAYコンピュータ(以下、SAYコンピュータ)のシステムを紹介いたします。

品質不正が発生する原因

品質不正の背景には、組織全体の文化や体制が深く関わっています。

ここでは、「不正のトライアングル理論」に基づき、品質不正がなぜ発生するのか、そのプロセスを解説します。

不正のトライアングル理論に基づく品質不正のリスク

品質不正の発生は、単なる偶発的なミスや個人の倫理観の問題にとどまりません。組織全体の構造や文化が深く関与しており、ドナルド・R・クレッシーが提唱した「不正のトライアングル理論」によって、不正が発生する条件が「機会」「動機」「正当化」の3つの要素から説明されます。

「機会」

不正が行われるには、不正行為が発覚しにくい環境やシステムが存在することが必要です。製造現場や検査データの管理において、不適切な手動入力や監視体制の欠如は不正の「機会」を生む要因となります。例えば、手書きの記録や手作業でのデータ入力では、データ改ざんが行われるリスクがあります。

「動機」

不正の「動機」は、現場のプレッシャーや納期の厳しさなどから生じることが多くあります。特に製造業では、納期やコスト削減の要求が不正行為を誘発する原因となります。極端にタイトなスケジュールが従業員に強いプレッシャーを与え、不正が常態化するケースがあります。

「正当化」

従業員が不正を行う際には、それを「必要な行為」として正当化する心理的要因が働きます。例えば、「品質に問題はない」「他社も同様にやっている」という思い込みが、不正行為を合理化する手段として利用されます。

品質不正が企業に及ぼす信頼低下と法的リスク

品質不正は、企業の信頼を損なうだけでなく、深刻な法的リスクをもたらします。日本では、不正競争防止法や産業標準化法に基づき、違反時には罰金が科される可能性があります。

信頼の失墜は市場競争力の低下を招き、株価の下落や顧客離れを引き起こし、さらに契約打ち切りや新規ビジネスチャンスの喪失といった長期的リスクも高まります。品質不正は、企業の一時的な問題にとどまらず、存続自体を脅かす重大なリスクです。

市場と顧客満足度への影響も深刻です。品質不正が発覚すると、製品回収や修理に多額のコストがかかり、企業イメージが大きく損なわれます。顧客の信頼回復が困難になるため、企業全体に長期的なダメージを与えることになります。

品質不正を防止する方法

品質不正を防ぐためには、システムや管理体制の改善が不可欠です。ここでは、「不正のトライアングル理論」に基づき、「機会」「動機」「正当化」を抑制する方法を紹介します。

不正の「機会」の解消

不正の機会を減らすには、不正行為の余地を物理的・システム的に取り除くことが必要です。手作業や紙ベースの記録システムは、不正のリスクを高める要因になります。これを自動化し、データ改ざんを防ぐシステムを導入することが有効です。

不正の「動機」の改善

不正の動機を軽減するには、従業員にかかるプレッシャーを和らげる取り組みが重要です。多くの品質不正は、過度な納期やコスト削減要求が原因で発生します。経営陣や顧客との適切なコミュニケーションを通じ、実現可能な目標設定を行うことが不可欠です。

例えば、納期優先で品質管理が軽視される状況では、不正のリスクが高まります。経営層が「品質第一」のメッセージを明確に伝え、過度な圧力を軽減することで、品質不正のリスクを低減できます。また、定期的な品質監査や従業員教育プログラムを実施し、不正防止意識を高めることも重要です。監査が強化されれば、不正行為のリスクを高め、従業員が不正を思いとどまる動機になります。

不正の「正当化」の防止

不正のもう一つの要因は、従業員が行為を「正当化」できる状況です。この正当化を防ぐには、透明性のある目標設定や意思決定プロセスが求められます。トップダウンでの強制的なプロセスではなく、現場の意見を反映したアプローチが重要です。

例えば、厳しすぎる品質基準や顧客の過剰な要求により不正が発生する場合、部門間の意思疎通が不十分であることが考えられます。これを防ぐためには、従業員の定期的なコミュニケーションを促進し、問題意識を共有することが不可欠です。さらに、業務プロセスの「見える化」を進め、進捗や問題点を誰でも確認できる体制を整えることが、正当化を防ぐ重要な要素となります。

品質不正を防止するSAYコンピュータのシステム

品質不正を防止するための具体的なソリューションとして、SAYコンピュータが提供する「See-Note」「Mekki-Note」「Press-Note」について紹介します。これらのシステムは、現場でのデータ改ざんや不正行為を物理的に防ぐことを目的に設計されています。

See-Note

「See-Note」は点検業務をデジタル化し、現場での手書き作業を電子化することで、データの改ざんや誤入力を防止します。スマホやタブレットを利用し、検査結果をリアルタイムで記録・共有できる仕組みが特徴です。

ワークフロー機能を備えており、点検結果を上長や管理者が承認できるほか、ステータスが変化した際にはメールで通知されます。

また、ペーパーレス化を進めることで業務効率を向上させるとともに、データの蓄積と統計的な分析が可能となり、さらなる品質管理の強化に寄与します。

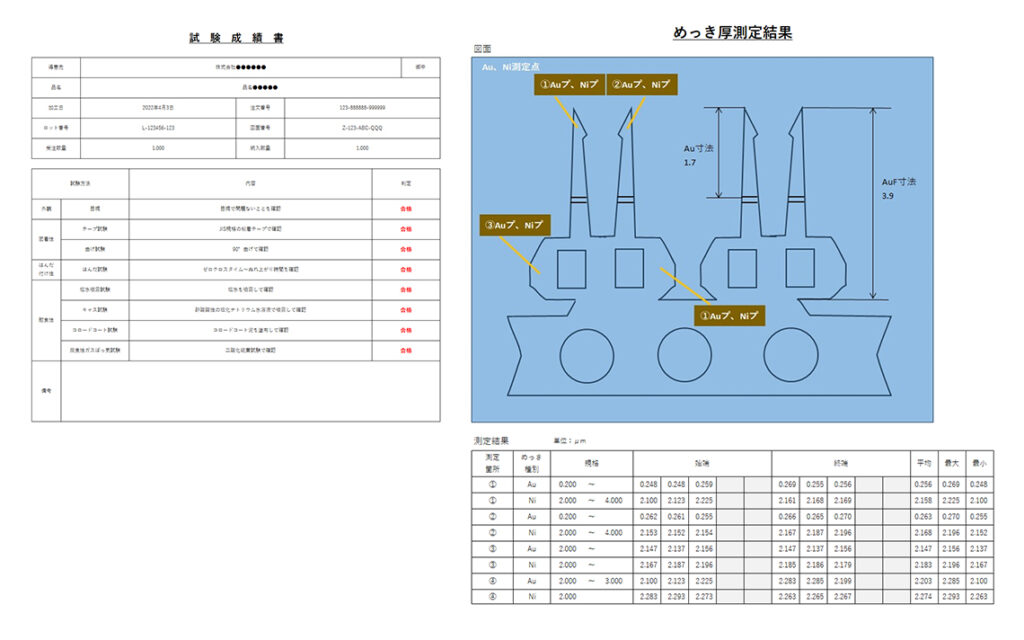

Mekki-Note

「Mekki-Note」は、めっき検査業務に特化したシステムであり、蛍光X線膜厚計からのデータを自動的に保存・管理する機能を提供します。

手動でのデータ転記を廃止することで、データ改ざんのリスクを排除し、検査の正確性を向上させます。

さらに、XBar-R管理図機能を使用することで、X線装置から自動的に異常値を検出します。そのため、不正な改ざんはできません。

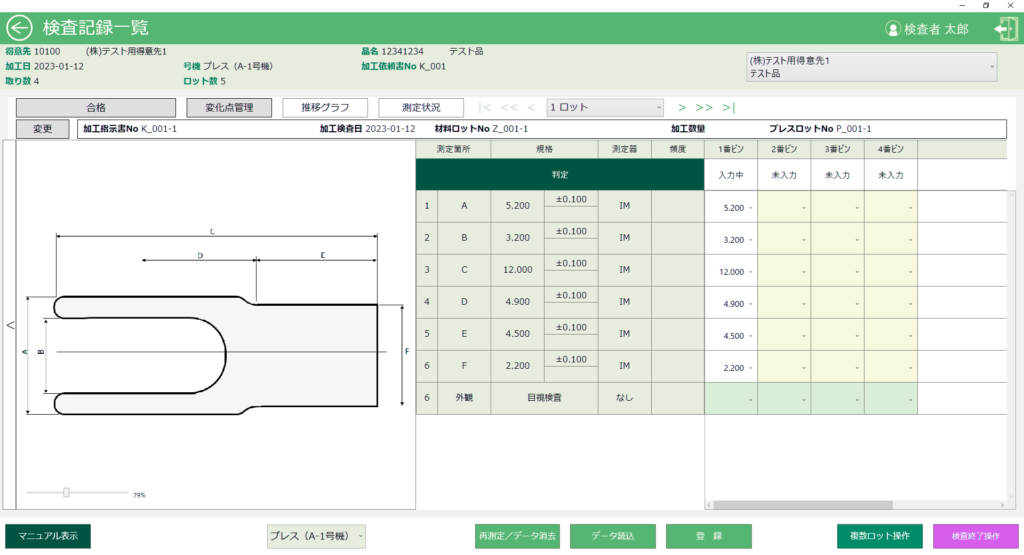

Press-Note

「Press-Note」はプレス加工業務における検査データの管理を自動化するシステムです。三次元測定機と連携し、プレス加工された製品の寸法データを自動的に取得し、成績書を自動生成します。

これにより、手動入力のミスや改ざんを防ぎ、製品の寸法管理をリアルタイムで行うことが可能となります。

XBar-R管理図を活用した統計的な品質管理もサポートし、現場での品質不正を未然に防ぐ強力なツールです。

まとめ

品質不正の防止は、企業にとって避けては通れない課題です。品質不正が発生した場合、その影響は企業の信頼失墜や市場競争力の低下、さらには法的リスクにまで及びます。

品質不正を完全に防ぐためには、ソリューションの導入だけでなく、組織文化の改善も重要です。経営層と現場のコミュニケーションを密にすることで、組織全体で品質意識を共有し、企業全体で品質第一の方針を徹底することが求められます。

SAYコンピュータのソリューションは、個別のニーズに合わせた柔軟な開発が可能であり、既存の基幹システムとの連携にも対応しています。企業ごとに異なる品質管理の課題に対して、最適なソリューションを提供することが可能ですので、品質不正防止の取り組みにお悩みの方はぜひ弊社にご相談ください。