システムリプレイスとは?2025年の崖問題・実行タイミング・成功要因とSAYコンピューターの伴走支援

システムリプレイスとは

システムリプレイスは、老朽化した既存のITシステムを新しいものに移行するプロセスです。ハードウェアからソフトウェアまでシステム全体を刷新し、性能や拡張性の向上を実現します。

システムリプレイス完了後は、運用コストの削減や業務効率の改善、ほかの基幹システムとの連携強化などの効果が期待できます。クラウド技術やAIといった最新技術を活用すれば、処理能力の向上やデータ分析の高度化、セキュリティの強化も実現可能です。

2025年の崖から考えるリプレイスが必要な背景

2025年に、レガシーシステムの保守・運用が限界を迎えるといわれています。「2025年の崖」と呼ばれる社会問題で、古い基幹システムの運用が困難になり、多くの企業は競争力低下や業務停滞のリスクに直面しています。

背景にはIT人材の不足や技術の陳腐化があり、システム刷新の必要性が急速に高まっているのです。企業は早急にレガシーシステムから脱却し、新たな基幹システムへのリプレイスを進めなければなりません。

システムリプレイスを行うべきタイミング

システムリプレイスを行うべきタイミングは、一般的に導入から5年程度が目安とされています。5年という期間は国税庁が定めるソフトウェアの耐用年数です。

実際のタイミングは企業の状況によって異なります。経年劣化によるパフォーマンス低下や保守コスト増加、市場ニーズの変化などを踏まえて決められます。メーカーのサポート終了や頻発するシステムエラー、業務内容の変化にシステムが対応できなくなった場合もリプレイスを検討すべきタイミングです。

システムリプレイスを成功するためのポイント

システムリプレイスを成功させるには、以下の3つのポイントに注意すべきです。

- 目的と要件の明確化

- 適切なベンダー選定

- 段階的な移行と徹底したテスト

目的と要件の明確化

システムリプレイスを成功に導くには、目的と要件の明確化が不可欠です。現行システムの課題を洗い出し、改善目標を整理しましょう。製造業であれば、生産管理システムの非効率性や品質管理の精度不足などが課題として挙げられるでしょう。

洗い出した課題をもとに、新システムに求める機能や性能を具体化します。将来的な事業拡大や新規サービス展開なども見据えて、柔軟性や拡張性も要件に含めるべきです。

現場の声を丁寧に拾い上げ、経営層の意向も反映させれば、リプレイス後のシステムの姿が見えてくるはずです。

適切なベンダー選定

ベンダー選定はリプレイスの成否を左右する重要なポイントです。業界特有の課題や改善ポイントを理解しているベンダーを選びましょう。生産管理や品質管理、在庫・物流の仕組みに精通したベンダーであれば、単なる汎用システムの構築ではなく、製造工程の特性を踏まえた最適な提案が期待できます。

過去の実績や導入事例、サポート体制なども重要な選定基準です。複数のベンダーを比較検討し、自社のニーズに最も合致するパートナーが見つかれば成功への近道となります。

段階的な移行と徹底したテスト

システムリプレイスを進める場合は一度に全面切り替えを行うのではなく、段階的に進めましょう。小規模なPoC(概念実証)から始め、問題点や改善点を洗い出します。洗い出した内容をもとに、部門や機能ごとに順次導入を進めていきます。各段階で徹底したテストを行い、不具合や想定外の動きがないかの確認も必要です。

基幹システムの場合業務への影響が大きいため、本番環境に近い条件でのテストが欠かせません。ユーザーからのフィードバックを積極的に取り入れ、必要に応じて調整を加え着実に移行を進めていきましょう。

SAYコンピュータの現場に寄り添った商品

ここからはSAYコンピューターの商品の特徴と事例についてまとめます。

SAYコンピュータの商品の特徴

SAYコンピュータの商品には、以下の3つの特徴があります。

- 現場ニーズに合わせたカスタマイズ

- インフラ・製造現場への実績

- シンプルで使いやすい設計

順番に見ていきましょう。

現場のニーズに合わせたカスタマイズ

SAYコンピュータは、顧客の現場に寄り添ったシステム開発を得意としています。業務要件や導入目的を丁寧にヒアリングし、現場に最適な機能や仕様を備えたソリューションを提供しています。

生産ラインの特性に合わせて検査工程を自動化するシステムをカスタマイズしたり、設備の保守点検に特化したモバイルアプリを開発したりし、現場作業の効率化に貢献しています。

このような業界や企業ごとの独自のニーズに柔軟に対応できる開発力が、SAYコンピュータの強みです。

インフラ・製造現場への実績

SAYコンピュータの開発実績は、インフラや製造業を中心に幅広い業界に及びます。

発電設備の保守点検システムでは、点検記録を効率的に管理し問題箇所の写真撮影や報告書作成までを一元化しました。また、建物設備点検システムにより、従来は手書きだった点検記録を電子化しリアルタイムでの情報共有を実現しました。

自動車製造現場では、工程間の情報を共有するシステムを提供し作業の効率化と品質向上に役立っています。このように蓄積されたノウハウも活用して、各業界特有の課題解決に貢献しています。

シンプルで使いやすい設計

SAYコンピュータの製品は、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを重視しています。タブレットを使用した検査システムでは大きなボタンと見やすい文字サイズを採用し、現場での操作ミスを減らしました。製造ラインの管理画面では、必要な情報を一目で把握できるようなレイアウトを心がけています。

自社で開発を行っているため、現場からの要望にもスムーズに対応可能です。シンプルで使いやすい設計によって、導入後の教育コストを抑えつつ業務効率の向上を実現しています。

事例

SAYコンピュータの代表的な2つの開発事例をお伝えします。

カウント業務の自動化システム

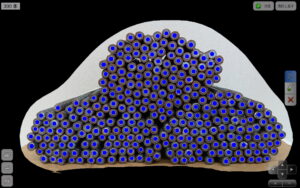

SAYコンピュータのEye-Count AIは、単純ながらミスが許されないカウント業務を自動化し作業時間を大幅に短縮するシステムです。スマートフォンで撮影した画像をAIが解析し、製品の本数を正確にカウントします。

Eye-Count AIを導入いただいたお客様の現場では、人手で行っていた20〜30分のカウント作業が、わずか20秒程度で完了するようになりました。人為的ミスの削減や作業効率の向上につながり、人材の有効活用にも貢献しました。

Eye-Count AIは使いやすさが特徴です。複雑な操作や特殊な機器を必要とせず、スマートフォンで対象物を撮影するだけで済むため導入障壁が低いと喜ばれています。画像データも保存できるため、後からの確認やトレーサビリティの確保にも有効です。

検査工程自動化システム

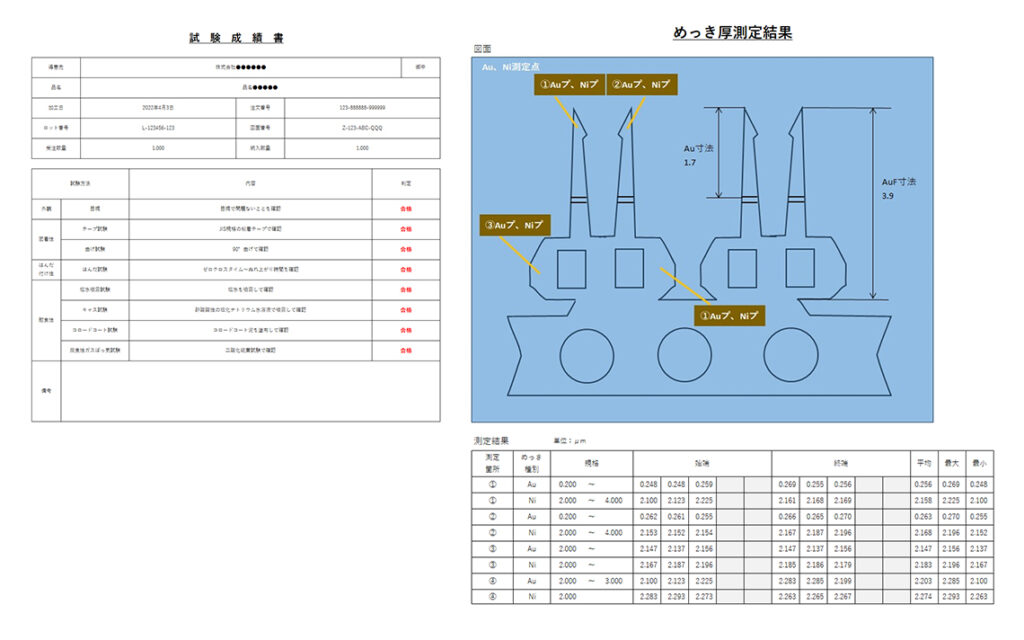

SAYコンピュータの検査工程自動化システムを採用いただいたお客様は、めっき厚の測定から試験成績書作成までを自動化し作業効率と信頼性の向上を実現しました。このシステムは、主にMekki-NoteとPress-Noteの2つのソリューションで構成されています。

Mekki-Noteは蛍光X線膜厚計でめっき厚を測定し、検査結果を自動で記録し試験成績書も自動で生成可能です。Press-Noteは三次元測定器と連携し、自動入力されたプレス加工製品の検査データをもとに、成績書やXbar-R管理図などを出力します。

測定結果の手書き記録や手動入力の手間が省かれ、人為的ミスや改ざんのリスクが大幅に低減されました。月間約1万枚の試験成績書発行にかかる工数も削減され、データの信頼性も向上しています。

このように検査工程自動化システムは、品質管理の高度化と効率化に大きく貢献する先進的なソリューションです。

まとめ

2025年の崖を見据えたシステムリプレイスの重要性が高まっています。成功のカギは、目的と要件の明確化や適切なベンダー選定、段階的な移行と徹底したテストにあります。

SAYコンピュータは、現場のニーズに合わせたカスタマイズが強みです。インフラ・製造現場への豊富な実績を持ち、シンプルで使いやすい設計も得意なので、御社のスムーズなシステムリプレイスにお役に立てます。

弊社のサービスを活用して2025年の壁を乗り越え、企業の競争力強化と持続可能な成長を手に入れましょう。